„Warum tust du dir das eigentlich an?“ Die Frage durchzuckt immer wieder meine Gedanken, während ich mich langsam den Sachsenweg hinauf kämpfe. 1.400 Höhenmeter. Zehn Kilogramm auf dem Rücken. Die Sonne brennt mit 24 Grad Celsius erbarmungslos auf mich herab. Scheinbar kein Lüftchen regt sich, dafür zieht sich jeder Schritt und der Schweiß rinnt mir über die Stirn in die Augen und erzeugt dort ein unangenehmes Brennen. Überhaupt scheint mein ganzer Körper von innen heraus zu glühen. Meine Trinkflaschen leeren sich beunruhigend schnell.

„Hättest du nicht besser die Kreuzeck Standseilbahn genommen, mit der du dir ganz easy 600 Höhenmeter gespart hättest.“ höhnt der innere Zweifler. „Ja, hätte ich, nur wollte ich hier eine Bergwanderung machen und keine Kaffeefahrt.“ kläfft der Sportler in mir zurück. Doch die Verlockung der Bequemlichkeit scheint in diesem Moment so weit entfernt wie die Berghütte, die ganz am Ende der ersten Tagesetappe mit einem kühlen Bier auf mich wartet.

Ich weiß, warum ich das tue. Da ist diese Anstrengung, das schiere Gefühl der Lebendigkeit, die sich erst einstellt, wenn der Körper an seine Grenzen kommt. Und es ist auch die Befreiung von den Zwängen des Alltags, von den Geräuschen der Zivilisation, die mich im Tal noch begleiten: der Verkehrslärm, Hundegebell, das vereinzelt wahrnehmbare Klappern, Sägen, Hämmern und Bohren. Geräusche, die allmählich leiser werden, je höher ich steige. Irgendwann höre ich nur noch meinen eigenen Atem und das leise Knirschen des steinigen Untergrunds unter meinen Bergstiefeln.

Mit dem Lärm beginnt auch die Zivilisation hinter mir zu verschwinden. Die Forststraße, in die der Weg ab und an noch übergeht, und die einsamen Almen, an denen ich vorbei komme, sind die letzten Marksteine einer alpinen Kulturlandschaft, die schon bald hinter mir liegt. Der Bergwald ist hier an vielen Stellen deutlich ausgelichtet – ein unübersehbares Zeichen der vielen viel zu trockenen Jahre, die nicht nur diese Region seit 2010 heimgesucht haben. Umso ungehinderter brennt jetzt die Sonne auf mich herab.

Und dann, nach gut drei Stunden unermüdlichen Aufstiegs, erreiche ich die Baumgrenze. Der Weg flacht ab, verläuft nun mehr und mehr parallel zu den Höhenlinien, anstatt sie in steilem Winkel zu durchschneiden wie zuvor. Eine Welle der Erleichterung durchströmt mich. Die körperliche Qual liegt hinter mir, und ich kann die Ruhe und die unberührte Schönheit der Natur um mich herum genießen.

Mein Ziel heute: die Salzkofel-Hütte, die sich auf knapp 2.000 Metern Höhe befindet. Gestern Abend bin ich mit dem Zug nach Salzburg gereist, habe dort in einem Hostel übernachtet, bevor ich heute Morgen um 8:10 Uhr vom Salzburger Hauptbahnhof aufbrach. Über Bad Gastein und den Tauerntunnel den Alpenhauptkamm durchquerend, erreichte ich Spittal an der Drau. Dort stieg ich in die S1 um, die mich in Richtung Lienz brachte. An der Station Sachsenburg-Möllbrücke, am Beginn des Drautals, startete schließlich mein heutiges Abenteuer.

Der Kreuzeck-Höhenweg ist etwas ganz Besonderes – ein echter Geheimtipp für Freunde von Hüttentouren, des Wanderns von Berghütte zu Berghütte. Diese Berggruppe zählt zu den Hohen Tauern, doch erwartet hier niemand spektakuläre Klettersteige oder imposante Gletscherblicke. Stattdessen lockt der Weg mit einer abwechslungsreichen, oft rauen Landschaft, einer reizarmen Umgebung und wenigen kleinen, dafür aber umso authentischeren Berghütten, die allesamt auf 2.000 Metern und darüber liegen und nur zu Fuß erreichbar sind.

So führt mich mein Weg weiter in Richtung Salzkofelhütte. Ich mag diesen Abschnitt, nicht nur wegen der wiedererlangten Leichtigkeit nach dem anstrengenden Aufstieg, sondern auch wegen der romantisch anmutenden Lage knapp oberhalb des Bergwaldes. Die Luft ist klar, und die sich immer wieder bietenden Ausblicke hinunter ins Tal sind atemberaubend. Unterhalb einer großen Alm entdecke ich einen perfekten Ort für eine kleine Rast, etwas abseits des Weges.

Ich setze mich ins weiche Gras, öffne meinen Rucksack und hole die mitgebrachten Snacks hervor: knusprige Brotchips, rauchig-würzige Dauerwurst und eine Mischung aus Nüssen und getrockneten Früchten. Einfach, aber genau das Richtige für diesen Moment. Die Natur um mich herum ist still, nur das leise Rauschen des Windes im Gras begleitet meine Pause. Es sind diese einfachen Freuden, die das Leben auf den Bergen so besonders machen.

Nur wenige Wanderer machen sich auf diesen Weg. Die, die es tun, wissen dessen Einsamkeit zu schätzen. Abends, nach anstrengenden Etappen, kommen sie in den einfachen, urigen Hütten zusammen, um die Erlebnisse des Tages Revue passieren zu lassen, sich mit anderen Wanderern auszutauschen, gemeinsam zu essen, zu trinken, zu spielen und zu lachen. Hier, fernab der Zivilisation, scheint die Last des Alltags von den Schultern zu fallen. Es ist, als würde die Höhe nicht nur die Sorgen, sondern auch die Mauern zwischen den Menschen schmelzen lassen. Gespräche, die unten im Tal undenkbar wären, entwickeln sich ganz natürlich, fast zwanglos. Die Hütte wird zum Ort der Unbeschwertheit, an dem der wahre Kern des Menschseins aufblitzt.

Weiter geht es auf einem sanften Anstieg, der mich zur Salzkofelhütte führen wird, die auf knapp 2.000 Metern liegt. Doch bevor ich mein Ziel erreiche, erlebe ich noch das Highlight des heutigen Tages: Kurz vor der Hütte kreuzt ein kleiner Gebirgsbach meinen Weg, der aus der Höhe herab fließt. Ohne lange zu überlegen, entledige ich mich meiner verschwitzten Kleidung und lasse mich in eine der klaren, kalten Gumpen sinken. Die Kühle des Wassers durchdringt meinen Körper, wäscht die Müdigkeit und den Schweiß des Tages fort. Es ist ein Moment purer Erfrischung, der den Tag perfekt abrundet.

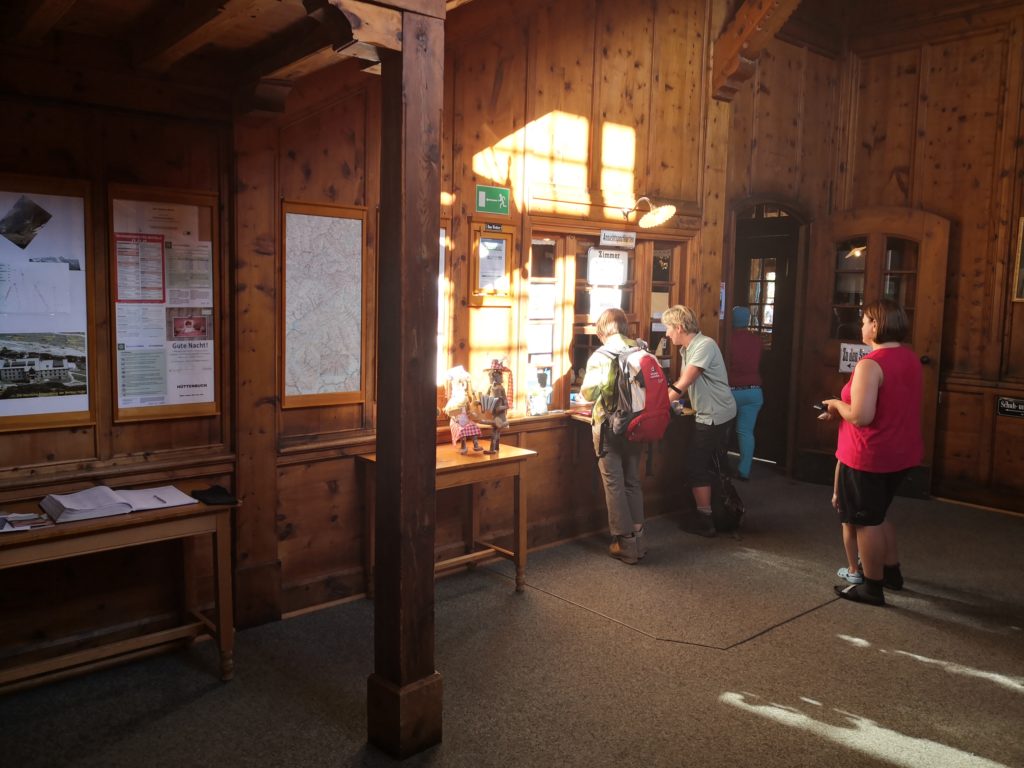

Nach dem Bad ziehe ich frische Kleidung an und wasche meine durchgeschwitzten Sachen aus, um sie später auf der Hütte zum Trocknen aufzuhängen. Nur eine halbe Stunde trennt mich noch von meinem Ziel, und mit leichten Schritten setze ich meinen Weg fort. Der Weg wird flacher, und dann erblicke ich endlich die Salzkofelhütte ganz in der Nähe. Als ich ankomme, werde ich herzlich empfangen. Barbara und Helmut, die beiden Wirtsleute, betreiben die Hütte seit einigen Jahren. Es ist sofort spürbar, dass ihnen diese Aufgabe Freude bereitet und dass sie ihre Gäste mit offenen Armen empfangen. Ihre Herzlichkeit und die Wärme der Hütte machen das Ankommen zu einem ganz besonderen Moment.

Mit einem kühlen Bier setze ich mich auf die Terrasse der Salzkofelhütte. Die Sonne neigt sich langsam dem Horizont zu, taucht die umliegenden Gipfel in ein sanftes, goldenes Licht. Um mich herum breitet sich eine friedliche Ruhe aus. Später sitze ich mit den anderen Wanderern zusammen, die auch an diesem Tag auf die Hütte gekommen sind. Wir tauschen Geschichten aus, lachen und genießen das einfache, aber köstliche Essen. In diesen Momenten merke ich, dass die Hütte mehr als nur ein Ort zum Schlafen ist – sie ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, ein Ort, an dem Fremde zu Freunden werden. Ich lege mich ins Bett und denke darüber nach, was mich morgen erwartet. Der nächste Abschnitt des Kreuzeck Höhenwegs soll lang sein, aber auch unglaublich schön.

Am nächsten Morgen breche ich bereits um 7 Uhr auf, um den Hausberg der Salzkofelhütte, den nahegelegenen Salzkofel, zu erklimmen. Der Himmel ist strahlend blau. Gottlob liegt der Weg, der die knapp 500 Höhenmeter auf den Gipfel überwindet, anfangs im Schatten. Mein schwerer Rucksack kann zunächst auf der Hütte bleiben, und ohne diese Last fühlt sich der Aufstieg fast mühelos an. Nach gut einer Stunde stehe ich auf dem Gipfel und lasse den Blick über die imposante Berglandschaft schweifen. Im Nordwesten glitzern die Gletscher des Großglockners in der Ferne, und im Süden zeichnen sich die rötlich schimmernden Lienzer Dolomiten ab – ein Anblick, der den frühen Aufstieg mehr als belohnt.

Auf dem Rückweg treffe ich auf die Frau mit dem Gipsarm, die ich am Abend zuvor bereits auf der Salzkofelhütte bemerkt hatte. Sie ist mit ihren vier Söhnen, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind, sowie einer Freundin unterwegs. Heute früh begleitet sie nur ihren ältesten Sohn, während die anderen bereits in Richtung Feldnerhütte aufgebrochen sind. Zurück auf der Salzkofelhütte, nach genau zwei Stunden, schnappe ich mir meinen Rucksack und verabschiede mich herzlich von Barbara und Helmut.

Die Feldnerhütte ist auch mein nächstes Ziel, doch der Weg dorthin ist noch weit. Die heutige Etappe, der Heinrich-Hecht-Weg, führt mich als erstes zur Goldgrubenscharte auf 2.450 Metern. Der Anstieg ist durchgehend der Morgensonne ausgesetzt, und ich spüre bereits jetzt die Hitze des Tages, die mich begleiten wird. Kurz vor der Scharte entdecke ich am Wegrand Saskia und Dietmar, die ich bereits auf der Salzkofelhütte kennengelernt hatte. Sie sitzen auf den warmen Steinen, genießen die Stille und erholen sich von den Strapazen des steilen Anstiegs. Ihr Angebot, eine Pause bei ihnen einzulegen und ihr Essen zu teilen, lehne ich dankend ab. Zwar schätze ich die Geselligkeit, aber heute liegt noch ein weiter Weg vor mir, und neben dem Genuss treibt mich auch der sportliche Aspekt an. Ich möchte weiter, die Etappe fordert ihren Tribut, und die brennende Sonne lässt keine Zeit für lange Pausen.

Später erfahre ich, dass Saskia und Dietmar gar kein Paar sind, sondern sie „nur“ eine Wanderfreundschaft verbindet. Er kommt aus München, sie aus dem Ruhrgebiet. Kennengelernt haben sie sich einst über ein Onlineportal für Wanderfreunde, und seitdem hält ihre Freundschaft an. Immer wieder verabreden sie sich zu gemeinsamen Touren, und diese Verbindung scheint über die Jahre gewachsen zu sein, getragen von ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Berge.

Der heutige Weg ist tatsächlich anspruchsvoll, und die Sonne steht den ganzen Tag gnadenlos am Himmel. Gegen Mittag kommt ein frischer, zeitweise sogar fast unangenehm böiger Wind auf und einige Wolken ziehen vorüber. Vielleicht sind dies die ersten Anzeichen für den Wetterwechsel, der für die nächsten Tage angekündigt ist. Der Heinrich-Hecht-Weg, vermutlich benannt nach seinem Erfinder, führt mich fast durchgehend über die Südhänge der Berge. Ob dies wohl daran liegt, dass die Südhänge früher schneefrei sind oder ob Heinrich Hecht einfach ein Sonnenliebhaber war? Fakt ist, Schatten ist heute Mangelware, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Essenspause in praller Sonne, an einen Felsen gelehnt, einzulegen.

Am frühen Nachmittag komme ich an einer abgelegenen Alm vorbei, die dank EU-Fördermitteln bewirtschaftet wird. Ohne diese Unterstützung würde sich wohl niemand finden, der die entbehrungsreiche Arbeit auf sich nehmen würde. Als ich passiere, streut die Bäuerin gerade Salz für die Kühe auf große Steine. Ich bleibe kurz stehen und wir wechseln ein paar Worte, doch die Verständigung ist schwierig. Ihr Kärntner Dialekt ist stark, und so bleibt es bei ein paar freundlichen Gesten. Wir wünschen uns gegenseitig einen schönen Tag, und ich setze meinen Weg fort.

Schon lange ist die Feldnerhütte am Horizont sichtbar, anfangs noch ganz klein in der Ferne. Doch die letzte Stunde des Weges zieht sich scheinbar endlos hin, jeder Schritt kostet Kraft, die Müdigkeit wird stärker. Schließlich, nach einem langen Tag, erreiche ich am Nachmittag die Hütte. Die Erleichterung, endlich am Ziel zu sein, mischt sich mit der Freude auf ein erfrischendes Bad im Glanzsee, der sich direkt hinter der Hütte befindet. Ich tauche in das eiskalte Wasser ein und spüre, wie die Kühle meinen Körper vom Schweiß und der Anstrengung des Tages befreit. Es ist ein wohltuendes Gefühl. Nach dem Bad wasche ich meine Kleidung aus und hänge sie zum Trocknen hinter der Hütte auf, wo die Sonne noch warm scheint und immer ein wenig Durchzug herrscht.

Der Hüttenwirt, Bruno, seit über 20 Jahren auf der Feldnerhütte, ist ein echtes Original. Seine Berliner Herkunft erkennt man sofort an seiner unverblümten „Berliner Schnauze“, die er auch hier in den Alpen nicht abgelegt hat. An diesem Abend stehen zwei Gerichte zur Auswahl: Rindergulasch und Kärntner Nudeln mit Krautsalat, eine regionale Spezialität. Nachdem sich fast alle auf der Terrasse für die Nudeln entschieden haben, kommt Bruno heraus, setzt sich zu uns und verkündet mit einem verschmitzten Grinsen: „Also, wenn jetzt noch eena die Kärntner Nudeln bestellt, krieg ick in der Küche ’n Problem, wa?“

Das Gespräch dreht sich schnell um das Thema Vegetarismus. Bruno erzählt, dass nach der Hauptsaison, wenn nur noch Einheimische auf die Hütte kämen, die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten deutlich zurückgehe. Überhaupt sei es für ihn schwierig, vegetarisch zu kochen, weil frisches Gemüse nur mühsam aus dem Tal auf die Hütte gebracht werden könne. Seine Hütte verfügt weder über eine Zufahrtsstraße noch über einen Lastenaufzug. Ich schlage vor, dass er auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen könnte, die nicht unbedingt frisches Gemüse erfordern. Doch Bruno winkt ab – man merkt, dass er als Koch einen hohen Anspruch an sich selbst hat und seinen Gästen das Beste bieten möchte.

Dann kommt das Thema auf die Stromversorgung der Hütte. Bruno erklärt, dass das Wasserkraftwerk, das normalerweise die Hütte mit Strom versorgt, aufgrund der langen Trockenheit kaum noch verlässlich arbeitet. Aktuell muss er die Hütte mit einem Dieselgenerator betreiben, was nicht nur teuer ist, sondern auch den kräftezehrenden Treibstofftransport aus dem Tal erfordert. Er denkt ernsthaft darüber nach, Fotovoltaikmodule zu installieren, um unabhängiger von den Wetterbedingungen zu werden, insbesondere in Kombination mit dem wassergetriebenen Generator.

Ironischerweise besteht nach übereinstimmenden und neuesten Erkenntnissen der meisten Klimaforscher ein Zusammenhang zwischen dem massenhaften Fleischkonsum der Menschen und den Veränderungen des Erdklimas, dessen Folgen Bruno hier auf seiner Hütte doch unmittelbar zu spüren bekommt. Ob er diese nicht sehen kann oder nicht sehen möchte? Die Frage muss offen bleiben, denn ich habe mich nicht getraut, ihn direkt danach zu fragen. Auch weil ich fürchtete, ihm damit die Laune zu verderben. Zumal er während des Gesprächs angemerkt hatte, dass es „richtje militante Vegetarier“ gebe.

Bruno wirkt auf mich wie ein liebenswerter Brummbär. Er schimpft viel, aber man merkt, dass er sich viele Gedanken macht und mit Leidenschaft dabei ist. Die Zukunft der Alpenvereinshütten in ihrer jetzigen Form sieht er als gefährdet an. „Es jeht keener mehr ran, der det noch machen will.“, sagt er nachdenklich. Er selbst sei nur Hüttenwirt, weil es ihm Spaß mache. Obwohl er skeptisch klingt, glaube ich ihm dennoch – seine Leidenschaft und Sorge um die Hütte sind deutlich spürbar.

Diesen Abend verbringe ich mit Saskia, Dietmar und Nick am Tisch in der gemütlichen Stube der Feldnerhütte. Wir greifen zu „Mensch ärgere dich nicht“ und Uno – Spiele, die man im normalen Alltag kaum noch spielt. Doch hier in den Bergen, fernab der Ablenkungen des täglichen Lebens, bekommen die einfachen Dinge einen ganz anderen Stellenwert. Es tut gut, sich auf solche simplen Freuden zu besinnen.

Nick, mit seinen 25 Jahren bereits Friseurmeister, ist ein lebenslustiger Typ. Beim Spielen blüht er förmlich auf, und seine fröhliche Art steckt die ganze Gruppe an. Er ist auch der sportlichste Wanderer des bunt zusammengewürfelten Trüppchens, das sich in dieser Woche von der Salzkofelhütte auf den Weg zum Anna Schutzhaus gemacht hat. Seine Energie und Ausdauer sind beeindruckend, und er ist immer vorne mit dabei, egal wie anspruchsvoll die Etappe ist.

Das Lachen und die lockere Stimmung lassen die Anstrengungen des Tages schnell vergessen. Vergnügt lassen wir den Tag bereits um 20 Uhr ausklingen. Anderntags möchte ich um 5.30 Uhr frühstücken und um 6 Uhr aufbrechen, weil für den Nachmittag Schauer und Gewitter angekündigt sind. Als ich mich später auf meinen Schlafplatz zurückziehe und ein letztes Mal aus dem Fenster blicke, sehe ich, wie sich die umliegenden Gipfel sanft gegen den roten und rasch dunkler werdenden Abendhimmel abheben. Es ist einer dieser seltenen Momente, in denen die Zeit stillsteht – ein Augenblick, der mir in seiner Schlichtheit und gleichzeitig Tiefe so unendlich kostbar erscheint.

Die dritte Etappe ist die anstrengendste und zugleich schönste des Kreuzeck-Höhenwegs. Landschaftlich abwechslungsreich, mit zwei Gipfeln, der Umrundung von Vierzehn Seen und einer langen, anspruchsvollen Gratüberschreitung, sowie einer kleinen Überraschung bietet sie fast alles, was das Herz eines alpinen Wanderers höher schlagen lässt.

Als ich wie jeden Morgen den Wecker meines Smartphones klingeln höre und nach dem Gerät greife, traue ich meinen Augen kaum: 5.33 Uhr. Wie kann das sein? Ich hatte doch 5.10 Uhr eingestellt! Oh nein, ich hatte die Ohrenstöpsel drin und den Alarm nicht gehört. Mein Handy hat also die ganze Zeit gebimmelt und womöglich alle anderen im Schlaflager geweckt. Wie peinlich! Beschämt ziehe ich mich schnell an, mache eine Katzenwäsche und begebe mich in die Gaststube, wo Bruno bereits mit dem Frühstück und einem Riesenpott Pfefferminztee auf mich wartet. Auch Nick sitzt schon am Tisch, bereit für den Tag. Noch finde ich nicht viele Worte – der Tag ist einfach noch zu jung.

Um 6.15 Uhr brechen wir schließlich auf zu unserem ersten großen Ziel: dem Kreuzeck, mit rund 2.700 Metern einer der höchsten Gipfel der gleichnamigen Gebirgs-Gruppe. Beim Glenktörl lassen wir unsere Rucksäcke stehen und klettern leichteren Schrittes die letzten 250 Höhenmeter hinauf. Oben angekommen, eröffnet sich uns ein atemberaubender Blick über die Nord- und Südalpen. So früh am Morgen auf einem Berggipfel zu stehen, hat etwas ganz Besonderes. Über den Nordalpen zeichnet sich eine Wolkenfront ab – die Vorboten des angekündigten Wetterwechsels. Wir sehen, dass das Hochdruckgebiet, in dem wir uns befinden, dagegen hält. Doch wie lange noch?

Zurück am Glenktörl treffen wir auf die vier Jungs, die mit ihrer Mutter und der Freundin etwas später nach uns gestartet sind. Sie wollen auch noch hinauf aufs Kreuzeck. Ich lasse Nick ziehen – er ist deutlich schneller unterwegs als ich. Kaum habe ich das Glenktörl hinter mir gelassen, versperrt ein großer Fels den Weg. Nur ein schmaler Spalt gewährt den Durchlass für den weiteren Weg. Direkt danach erwartet mich die einzige Kletterstelle der gesamten Tour, sogar mit Seilversicherung. Eine kurze, aber willkommene Abwechslung zur sonst technisch wenig anspruchsvollen Wegführung.

Nach der Umrundung der malerischen vierzehn Seen erreiche ich das Kirschentörl auf 2.400 Metern. Und hier wartet eine besondere Überraschung: Ein Briefkasten der österreichischen Post, der während der Sommermonate täglich geleert wird – angeblich der am höchsten gelegene Briefkasten Österreichs! Ein echter Marketinggag, denke ich schmunzelnd, während ich mich niederlasse und aus meinen Vorräten neue Energie für den zweiten Gipfel des Tages tanke: das Hochkreuz.

Erst zuhause erfahre ich durch Recherchen im Internet, dass der Postkasten gar nicht durch die österreichische Post aufgestellt wurde, sondern auf eine „Schnapsidee“ eines pensionierten Bahnbediensteten zurück geht. Über einen Freund besorgte dieser sich einen ausrangierten Postkasten und stellte ihn kurzerhand am Kirschentörl auf. Dort steht er nun und wird anscheinend wirklich täglich von seinem Ersteller geleert. Ich finde, für dieses kostenfreie Marketing hat er sich mindestens die Verleihung eines Ehrentitels durch die Post verdient.

Der weitere Aufstieg zieht sich hin und scheint kein Ende nehmen zu wollen. Zum Glück habe ich wieder ausreichend Wasser dabei, denn die Sonne lässt mich auch heute gehörig schwitzen. Doch ich versuche, das Positive zu sehen: Trotz der angekündigten Wetteränderung hält sich das Hochdruckgebiet stabil. Oben auf dem Hochkreuz angekommen, eröffnet sich mir erneut ein gigantischer Blick über die Alpen. Ein Gefühl von Glück und Erhabenheit durchströmt mich. Wie schön sind doch die Berge! Wie schön ist dieser Planet, diese Erde! Warum gehen wir Menschen nur so grausam damit um? Dabei wäre es so einfach: Wenn jeder Mensch zufrieden wäre mit dem wenigen, das er wirklich zum Leben benötigt, würden viel weniger Ressourcen verbraucht und das Klima geschont. In den Bergen, fernab von Überfluss und Konsum, wird mir einmal mehr bewusst, wie wenig es eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Die Stille, die klare Luft, die Weite der Landschaft – das alles ist unbezahlbar. Und doch nehmen wir es als selbstverständlich hin, bis es vielleicht eines Tages nicht mehr da ist.

Auch wenn die meisten Höhenmeter nun geschafft sind, hat es der letzte Abschnitt der heutigen Etappe in sich. Der Weg setzt sich als Gratwanderung entlang der Schwarzwände fort, windet sich mäandernd mal höher, mal tiefer, immer wieder mit Seitenwechseln, die kleinere Aufstiege und Abstiege mit sich bringen. Dieser Weg ist wunderschön, mit atemberaubenden Ausblicken auf die umliegenden Bergketten und schwindelerregenden Tiefblicken direkt neben dem schmalen Pfad. Jeder Fehltritt könnte hier fatale Folgen haben. Jetzt ist besondere Konzentration und Durchhaltevermögen gefragt.

Irgendwann ist es endlich geschafft, und die Hugo-Gerbers-Hütte kommt in Sichtweite. Nick ist bereits dort und hat es sich bequem gemacht – ansonsten ist noch niemand eingetroffen. Glücklich über die gemeisterte Etappe stoßen wir mit einem kühlen Bier auf den Tag und unser Wohl an. Aus der anderen Richtung nähert sich eine ältere Frau, die allein unterwegs ist. Sie kommt vom Anna Schutzhaus, dem Ziel unserer letzten Etappe, und erreicht die Hütte nur kurz nach uns. Sie ist es auch, die als Erste die „Dusche“ in Beschlag nimmt.

Dusche? Nun, nicht im klassischen Sinne. Die Gerbers-Hütte verfügt über kein fließendes Wasser. Etwa fünf Gehminuten entfernt, hinter einem Felsblock, ist ein behelfsmäßiges Holzgestell aufgebaut, durch das ein Wasserschlauch eiskaltes Wasser aus einem Gebirgsbach leitet. Auch ich nutze die Gelegenheit, mich vom Körperschweiß dieser Etappe zu befreien. Brrr, das Wasser ist eiskalt, aber gleichzeitig wunderbar erfrischend.

Die Gerbers-Hütte hat keinen festen Hüttenwirt, sondern wird wochenweise von wechselnden Teams von Freiwilligen bewirtschaftet. Heute werden wir von drei jungen Leuten bewirtet, die sich liebevoll um uns kümmern. Es gibt eine Eierschwammerlsuppe – auf Deutsch: Rahmsuppe mit Pfifferlingen – als Vorspeise. Der Hauptgang besteht aus gebratenen Klößen mit Eiern, und als Nachspeise gibt es Vanillepudding. Alles ist unglaublich lecker, besonders nach einer so anstrengenden Wanderung.

Am Abend unterhalte ich mich mit der Frau, die kurz nach uns an der Hütte eingetroffen ist. Sie erzählt mir, dass sie bereits in Rente ist und, genau wie ich, gerne alleine unterwegs ist. Jeden Sommer nimmt sie sich vier Wochen Zeit, um sich eine Auszeit in der Natur zu gönnen. Zwei Wochen verbringt sie in den Alpen und anschließend zwei Wochen in Ligurien, wo sie das milde Klima und die Küste genießt.

Im Gespräch erwähnt sie, dass sie keine Kinder hat und dies im Nachhinein ein wenig bedauert. Es macht sie nicht traurig, aber ein Teil von ihr ärgert sich darüber, dass sie es so lange aufgeschoben hat, bis es schließlich zu spät war. Dennoch, so sagt sie, ist sie zufrieden mit ihrem Leben. Wie schön, dass sie es so sehen kann! Ihre Gelassenheit und Zufriedenheit mit dem, was ist, beeindruckt mich. Es ist ein stiller Moment der Reflexion über verpasste Chancen und die Kunst, das Leben dennoch anzunehmen, wie es gekommen ist.

Auch wenn das Wetter heute noch gehalten hat, spüren wir deutlich, dass der Wechsel unmittelbar bevorsteht. Der Abendhimmel ist zeitweise stark bedeckt, und Wolkenformationen kündigen Regen an. Am nächsten Morgen, es ist wieder 6 Uhr, treten wir mit gepackten Rucksäcken vor die Hütte und entdecken, dass es in der Nacht wirklich geregnet hat. Die umliegenden Gipfel sind teilweise in Nebel gehüllt. Im letzten Moment sehe ich noch die Frau, die bereits ins Tal absteigt. Sie hatte am Vorabend lange überlegt, ob sie die Etappe bis zum Hochkreuz fortsetzt oder nicht. Das Wetter hat ihr die Entscheidung abgenommen.

Heute nimmt Nick einen der vier Jungs, den ältesten, mit auf die letzte Etappe. Die beiden Bergfexe verschwinden schnell im Morgendunst. Auch ich mache mich auf den Weg. Heute benötige ich keinen Sonnenschutz, und die kühlen Temperaturen ermöglichen mir ein schnelleres Gehen als an den Vortagen. Schon bald fallen mir viele schwarze Bergsalamander auf, die sich auf dem Weg tummeln – offenbar hat der Regen sie aus ihren Verstecken hervorgelockt.

Bald merke ich jedoch, dass die Nässe auch ihre Nachteile hat: Der Weg führt heute über viele grasbewachsene Berghänge, die durch die Feuchtigkeit rutschig geworden sind. Besondere Vorsicht ist nun gefragt. Der Weg windet sich über mehrere Scharten und kleinere Gipfel, bevor er hinab zum Wildsee führt. Dort herrscht eine fast mystische Stimmung, die durch den Nebel verstärkt wird. Doch lange halte ich mich nicht auf – es ist zu kühl, um stehenzubleiben.

Weiter geht es entlang des westlichsten Ausläufers der Kreuzeck-Gruppe in einem Auf und Ab über zahlreiche kleinere Gipfel bis zum Ederplan, von wo man an klaren Tagen einen herrlichen Blick auf Lienz, die Hauptstadt Osttirols, hat. Durch eine Wolkenlücke am Zietenkopf erhasche ich einen kurzen Blick auf Lienz – wie schön! Zugleich breitet sich ein leises Gefühl der Trauer in mir aus. Der Blick auf Lienz erinnert mich daran, dass die Rückkehr in die Zivilisation bevorsteht. Von mir aus könnte die Wanderung noch ein paar Tage weitergehen.

Bisher hält das Wetter – zumindest regnet es nicht. Immer wieder öffnen sich durch Wolkenlücken schöne Blicke auf die umliegenden Berge und Täler, und ich versuche, jeden dieser Momente bewusst zu genießen. Je näher ich dem Anna Schutzhaus komme, desto breiter und ausgetretener wird der Weg – ein deutliches Zeichen dafür, dass hier bei schönem Wetter viele Tagestouristen unterwegs sind. Doch heute scheint die Bergwelt fast menschenleer. Bis auf zwei junge Frauen, die ich auf dem Zietenkopf traf, begegnet mir niemand.

Kurz vor Mittag erreiche ich schließlich die Hütte. Auch hier herrscht Stille, abgesehen von zwei Hunden, die gelangweilt vor sich hin dösen. Als ich den Gastraum betrete, habe ich kurz das Gefühl, in eine Sauna zu kommen – der Kachelofen ist in Betrieb und strahlt eine wohlige Wärme aus, die einen starken Kontrast zur kühlen, nebligen Außenwelt bildet. Es ist ein Moment der Rückkehr in die Geborgenheit, aber auch der Abschied von der stillen Einsamkeit der Berge.

Der Empfang in der Hütte ist herzlich, und ich freue mich über ein kühles Weizenbier und ein großzügiges „Knödeltrio“, das heutige Tagesgericht. Spinatknödel, Rote-Bete-Knödel und Kasknödel auf einem Teller, übergossen mit einer deftigen Fettsoße – das schmeckt mir richtig gut. Bald erscheinen auch die beiden Bergfexe, die bereits eine Stunde vor mir auf der Hütte angekommen waren und sich inzwischen auf dem Zimmer ausgeruht hatten. Wir tauschen uns kurz über die heutige Wanderung aus, bevor ich eine kalte Dusche nehme und mich in frische Klamotten werfe.

Zurück in der Gaststube spielen wir eine Runde „Schnapsen“, ein Kartenspiel, das vor allem in Österreich beliebt ist. Ich lasse mir die Regeln erklären und spiele ein paar Runden mit, doch so richtig verstanden habe ich das Spiel noch nicht, besonders einige Details der Regeln bleiben mir ein Rätsel. Bei nächster Gelegenheit werde ich einen zweiten Anlauf starten müssen.

Lange sind wir die einzigen Gäste, und ich bin überzeugt, dass bis auf die acht bis zehn Leute, die mich in den letzten Tagen begleitet haben, heute niemand mehr kommen wird. Doch mein Eindruck täuscht. Nach und nach trudeln immer mehr Tagesgäste ein, und bis zum späten Nachmittag sind im Gastraum alle Tische besetzt. Von den anderen, die noch unterwegs sein müssten, fehlt jedoch jede Spur, und ein Blick aus dem Fenster lässt nichts Gutes erahnen – dunkle Wolken ziehen auf, und es scheint, als könnte es bald regnen, wenn nicht sogar ein Gewitter aufziehen.

Langsam beginnen wir uns zu sorgen, wo die anderen bleiben und ob sie es wohl rechtzeitig vor dem Unwetter zur Hütte schaffen. Die Anspannung steigt, während die ersten Tropfen gegen die Fensterscheiben schlagen. Hoffentlich kommen sie bald an – sicher und trocken.

Endlich kommen die drei jüngeren Brüder an. Sie sind in Sicherheit, und ein Stein fällt uns vom Herzen. Draußen zucken die ersten Blitze am Himmel, und die Situation wird zunehmend bedrohlicher. Die anderen Erwachsenen sind ja noch immer unterwegs. Der Regen setzt jetzt richtig ein, und ein Gewitter entlädt sich in der Nähe. Hoffentlich passiert ihnen nichts.

Minuten vergehen, in denen die Anspannung spürbar in der Luft liegt. Doch nach und nach trudeln die restlichen Wanderer ein, durchnässt, aber glücklich. Große Erleichterung breitet sich auf allen Gesichtern aus – wir sind alle wieder beisammen, und niemandem ist etwas passiert. Das Gewitter tobt draußen weiter, doch hier drinnen sind wir in Sicherheit, und das Wissen, dass wir diesen Tag gemeistert haben, bringt eine tiefe Verbundenheit mit sich.

Spielend, lachend, uns unterhaltend, essend und trinkend feiern wir den Tag und lassen die Tour gemeinsam ausklingen. Viele Stunden sitzen wir noch beisammen, genießen die Wärme der Gemeinschaft und die unbeschwerte Lebensfreude, die den Raum erfüllt.

Erst als ich am nächsten Tag im Zug nach Hause sitze, wird mir klar, wie sehr wir in diesen Tagen zusammengewachsen sind – fast ohne es zu bemerken. Was als Einzeltour in der Einsamkeit der Berge begann, endete in einer Verbundenheit, die uns alle auf dieser Reise miteinander verknüpfte. Es ist diese stille, unsichtbare Verbindung, die auch lange nach der Wanderung noch nachklingen wird.

Als der Zug in Karlstadt einfährt, muss ich aussteigen und ich schultere meinen Rucksack – das letzte Mal auf dieser Tour, wie mir in diesem Moment bewusst wird. Ein leises Gefühl von Abschied mischt sich mit einem tiefen Gefühl von Glück und Zufriedenheit über das Erlebte. Ich atme tief ein und lasse den Moment auf mich wirken, wissend, dass mit meinen letzten Schritten nach Hause etwas ganz Besonderes zu Ende geht.