Es ist vorbei. Aus und vorbei. Der Dampfer hält auf den Eisberg zu. Wir können seine Fahrt weder aufhalten noch das Ruder rechtzeitig herumreißen. Wir Menschen werden den Klimawandel, das Artensterben, den großen Raubbau an der Natur nicht mehr stoppen. Im Gegenteil, mit unserem Desinteresse für die großen Zusammenhänge, mit unserer im Erbgut angelegten Gewaltbereitschaft1 den eigenen Leuten gegenüber, mit unserer von Selbstüberschätzung gespeisten Ichbezogenheit werden wir alles nur schlimmer machen.

Egal wie man es dreht und wendet, wir befinden uns mitten im Anthropozän, das der Erde unwiederbringlich seinen Stempel aufdrückt. Die Evidenz der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den gegenwärtigen Veränderungen ist erdrückend. Sie lässt sich von niemand ignorieren, der die Früchte der Wissenschaft klugerweise nicht mit der Weisheit letztem Schluss verwechselt, aber sein Denken und Handeln im Allgemeinen danach ausrichtet, was Menschen zu erkennen in der Lage sind. Das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, ist möglicherweise in greifbare Nähe gerückt.

Warum bin ich so pessimistisch? Nun, wenn ich mir die Menschen betrachte, dann sehe ich verschiedene Verhaltensweisen.

Da gibt es die pragmatischen Idealisten, die aus den Fakten die logischen Schlüsse ziehen und auch konsequent sind. Sie stellen ihr eigenes Leben um: Dazu gehören Verzicht, Sparsamkeit und ein effizienter Umgang mit den Ressourcen. Solche Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum, leben vegetarisch oder vegan, meiden unnötigen Luxus jeglicher Art, kaufen in Bio-, Unverpackt- und Second-Hand-Läden ein, steigen um auf Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel, lassen ihr Haus energetisch sanieren oder bauen ökologisch neu. Mit solchen Maßnahmen gelingt es in der Regel den ökologischen Fußabdruck um mehr als die Hälfte zu reduzieren gegenüber einer durchschnittlichen Lebensweise. Was in unseren Breiten noch immer zuviel ist. Eine Reduzierung auf 5 bis 6 Tonnen CO2 pro Jahr kann man als Individuum erreichen, ohne dass es allzusehr weh tut. 12 Tonnen CO2 setzt der Durchschnittsdeutsche frei. 2 Tonnen jährlich dürften es eigentlich nur sein. (Hier kann man seine eigene CO2-Bilanz berechnen.)

Dann sind da die Besorgten. Diese sehen zwar die Not, aber die Verantwortung nicht zuerst bei sich: „Die Politik soll es richten. Die großen Umweltsünder in Wirtschaft und Landwirtschaft müssen zuerst gebändigt werden. Und es muss verbindliche Spielregeln für alle geben.“ Deshalb leben sie ihren Lebensstil, der die Ressourcen von zwei bis drei Erden pro Jahr verbraucht2 weitgehend weiter, wählen aber tendenziell grün. Sie sind der Meinung, das eigene Verhalten erst ändern zu müssen, wenn die Rahmenbedingungen für alle angepasst und so auch andere gezwungen werden, mitzumachen.

Den Hedonisten wiederum ist ihre Umwelt ziemlich egal, Hauptsache, sie haben ihren Spaß. Sie nehmen die Signale zwar wahr, beachten sie aber nicht weiter bzw. ziehen sie ins Lächerliche, um sich damit nicht ernsthaft befassen zu müssen. Und außerdem glauben sie, so schlimm wird es schon nicht werden, schließlich ist die Menschheit bisher mit allen Veränderungen gut klar gekommen.

Viele Vertreter unserer Elterngeneration fahren PS-starke Diesel-Autos, gerne auch „gepanzert“ (SUVs) Für sie sind E-Autos moderne Ausgeburten des Schwachsinns. Ihr in den 1970er oder 1980er Jahren erbautes Einfamilienhaus wird selbstverständlich nicht gedämmt („da hole ich mir nur den Schimmel ins Haus“) und die tägliche Fleischportion auf dem Teller ist vom Discounter („Bio in allen Ehren, aber die Preise sind ja unverschämt“).

Für Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger ist die Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks ohnehin finanziell nicht leistbar. Vertreter linker Parteien verweisen regelmäßig auf die Ungerechtigkeiten, die ökologische Gesetze für sozial Benachteiligte mit sich bringen.

Dann gibt es eine nicht zu unterschätzende Gruppe politisch liberaler Menschen. Diese haben im günstigen Fall aufgrund ihres Bildungsniveaus noch das Einsehen, dass Veränderungen notwendig sind, lehnen es jedoch kategorisch ab, andere Menschen dazu zu zwingen. Schon gar nicht die Wirtschaft, die ja in einer globalisierten Welt mit solchen Auflagen nicht konkurrenzfähig wäre.

Das wiederum hält die „Generation Greta“ für legitim, die lautstark für deutlich strengere Gesetze eintritt. „Folgt endlich der Wissenschaft“ lautet ihre Devise. Und: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.“ Dass sie ihr eigenes Handeln nicht immer in Einklang bringen mit ihren Forderungen irritiert sie nicht.

Viele Menschen sind von einem Fortschrittsglauben beseelt, der sie hoffen lässt, die Katastrophe lasse sich mit menschlichem Erfindungsgeist abwenden oder zumindest deutlich abmildern. „Die Menschen haben für alles bisher eine Lösung gefunden“ lautet ihr unerschütterliches Mantra, das keinen Widerspruch duldet. Schließlich hat es die Menschheit in ihren Augen bis hier und heute weit gebracht. Sie hegen kaum Zweifel, dass der Menschheit eine große Zukunft bevorsteht.

In eine ähnliche Kategorie fallen die Menschen mit religiösem oder spirituellem Bezug. Esoteriker zähle ich auch dazu. So verschieden sie im Detail aufgestellt sein mögen: Ihnen ist gemein, dass sie die eigene Verantwortung gerne an höhere Mächte abgeben. Sie glauben fest daran, dass sich immer alles zum Guten wendet. Sie beten oder meditieren täglich und warten so auf ein Wunder. Und wenn das am Ende alles nicht weiterhilft, bleibt ihnen ja noch das Paradies im Jenseits oder die Hoffnung auf eine neue Chance durch Wiedergeburt.

Nicht zuletzt seien die Menschen genannt, die den menschengemachten Klimawandel noch immer nicht wahrhaben wollen. Nicht nur diese verschließen Augen und Ohren auch gerne bei den Themen Artensterben, Flächenfraß, Vermüllung der Erde durch Plastik und Abholzung der Regenwälder.

Diese Aufzählung stellt naturgemäß nur eine relativ willkürliche und unvollständige Momentaufnahme unserer eigenen Gesellschaft dar. Dazwischen gibt es so viele Abstufungen, Mischformen und Variationen wie es Menschen gibt. Dennoch möchte ich nach einigen Rückmeldungen mir wohlgesonnener Personen gerne noch einen Phänotypen betrachten:

Da wäre der Vielbeschäftigte zu nennen. Dem zwischen Beruf und Familienleben einerseits sowie zwischen gesellschaftlichem Engagement und „Freizeitstress“ eingespannten, modernen Menschen westlicher Prägung fehlt schlicht die Zeit, sich mit den komplexen Zusammenhängen des Klimawandels tiefergehend zu befassen. Zumindest nicht tiefgehend genug für die Erkenntnis betreffend der Auswirkungen seines eigenen Verhaltens auf das Erdklima. Das Bewusstsein des > pragmatischen Idealisten, nämlich dass das Verhalten jedes Einzelnen einen nicht unbedeutenden Beitrag im Rahmen der großen Zusammenhänge zu leisten vermag, fehlt ihm. Doch selbst wenn dies in glücklicheren Fällen als gegeben vorausgesetzt werden darf, neigt der Vielbeschäftigte dazu, sich ihr zum Trotz bestimmte Privilegien herauszunehmen, von denen er glaubt, sie sich durch harte Arbeit irgendwie verdient zu haben. Womit er seinen vermeintlich kleinen Beitrag zur Erderwärmung letztlich moralisch rechtfertigt. „Und außerdem, sollen doch die anderen erstmal machen.“ Fatal ist das deswegen, weil die Summe dieses Verhaltens vieler Menschen, gerade der Mitglieder technologisch fortgeschrittener Gesellschaften, doch genau die Auswirkungen zeitigt, die hier betrachtet werden.

Die Auslastung des Individuums durch Vielbeschäftigung impliziert weiterhin eine gewisse Tendenz zur Trägheit und/oder Unfähigkeit, das eigene Handeln angemessen und nachhaltig an vorhandene Erkenntnisse anzupassen. Verhaltensänderungen müssen bewusst eingeübt und in den Lebensalltag integriert, sowie von Zeit zu Zeit kritisch reflektiert, ggf. wiederholt nachjustiert werden. Das alles ist mit Arbeit verbunden und kostet Kraft und Zeit, die dem Vielbeschäftigten verständlicherweise knappe Güter sind. Und nicht zuletzt ist das sich-Einschränken, das kritische Hinterfragen eigener Konsumentscheidungen (das heißt im Alltag bspw. auf die eine oder andere Autofahrt zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu nehmen), auch irgendwie „uncool“. Siehe den > Hedonisten.

Darüber hinaus sind wir eingebettet in eine globalisierte Welt. Der Blick über den Tellerrand offenbart hier leider keinen Silberstreif am Horizont. Im Gegenteil, das heterogene Bild der eigenen Gesellschaft lässt sich im Prinzip übertragen auf die Vielfalt der Völker. So erkennt man, dass jedes Land und jede Gesellschaft eigene Strategien in Wahrnehmung und Umgang mit der Krise fährt. Von einer dringend notwendigen Einigkeit in der Erkenntnis, geschweige denn im Handeln sind wir, die große Menschheitsfamilie, leider Lichtjahre entfernt.

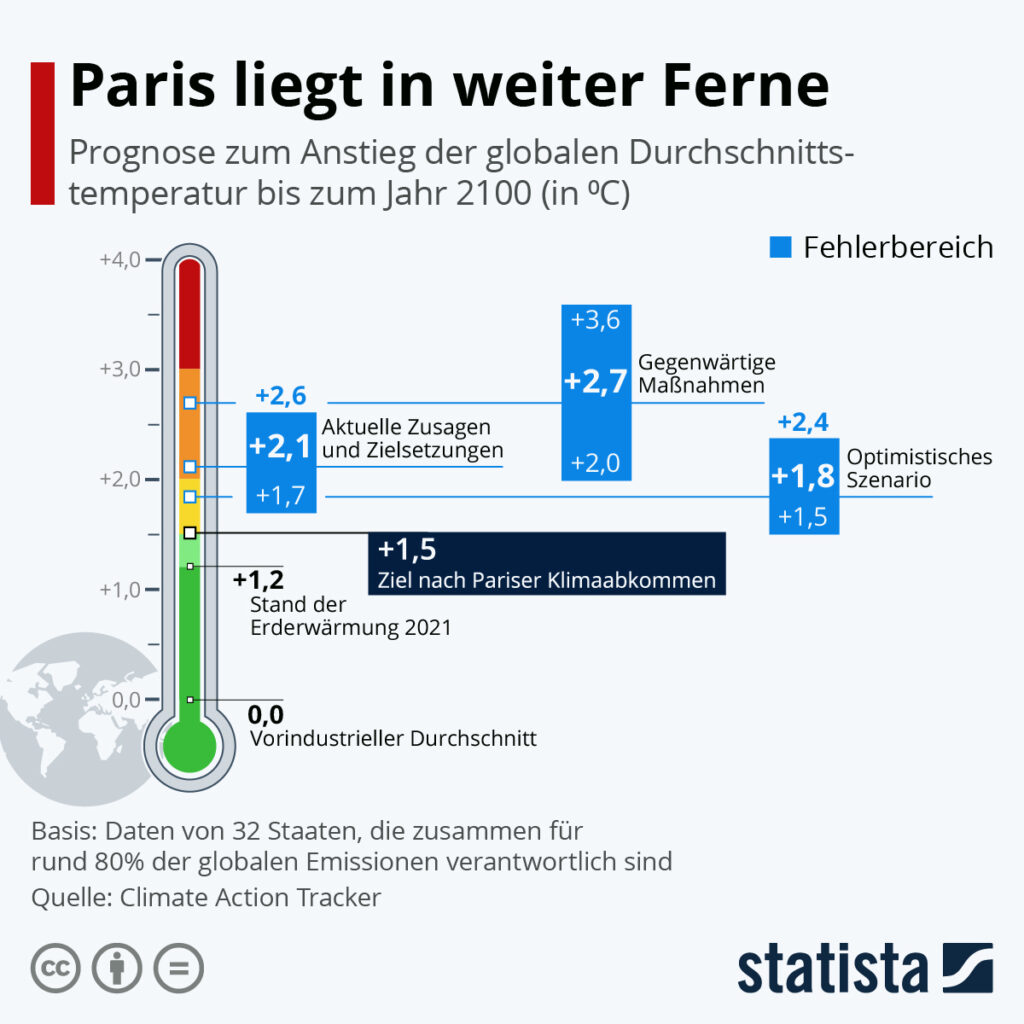

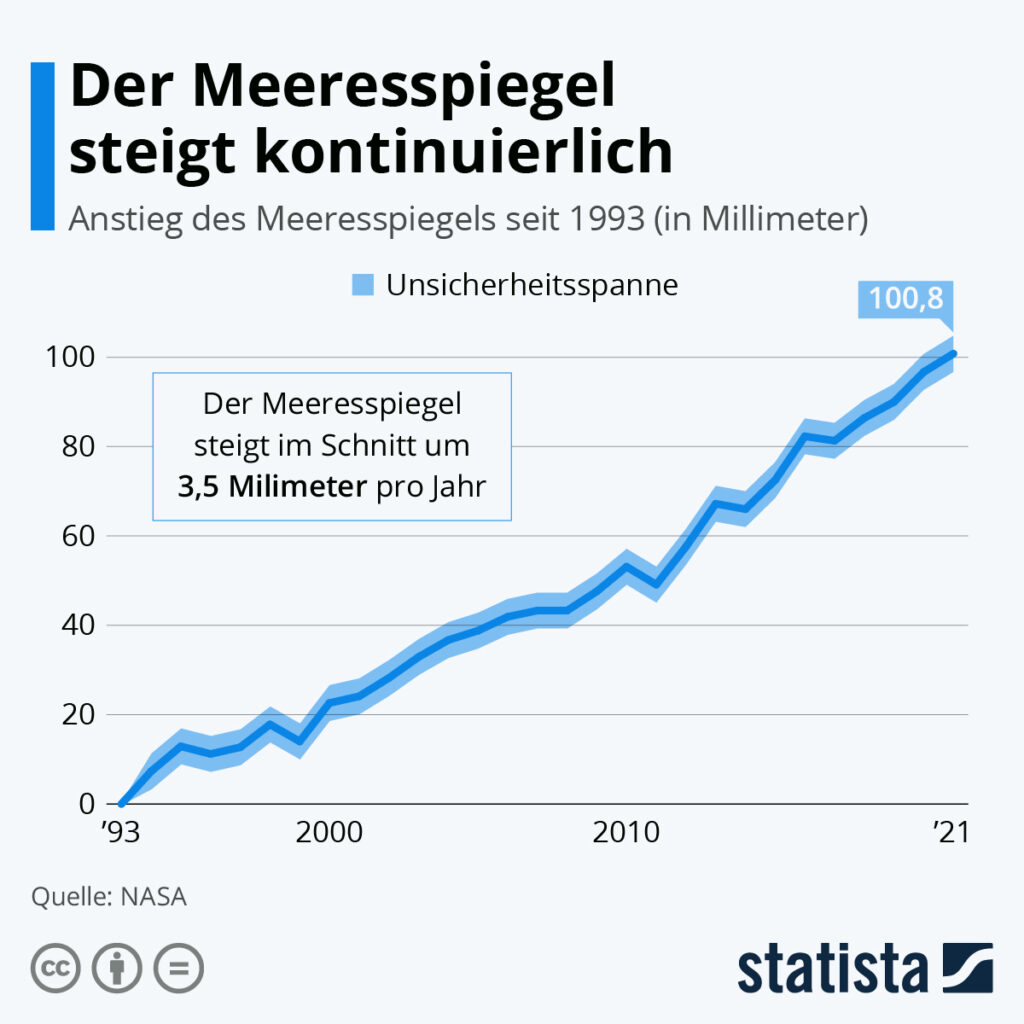

20 bis 30 Jahre bleiben uns noch, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen um Größenordnungen zu verhindern, mit denen selbst eine so anpassungsfähige Spezies wie der Homo sapiens nur noch sehr schwer fertig wird. Im weiteren Verlauf werden unumkehrbare Kipppunkte3 im Ökosystem der Erde eintreten. Das Eis wird dann überall noch schneller schmelzen und die Meerespiegel rasant ansteigen lassen. Die Permafrostböden werden vollends auftauen und das darin gebundene Treibhausgas Methan in die Atmosphäre abgeben. Wie ein Turbo werden diese und einige Effekte mehr die Klimaveränderungen noch beschleunigen. Das sind die übereinstimmenden Erkenntnisse der Wissenschaftler.

Die Titanic wird also sinken. Ganz langsam zwar und für unser Zeitempfinden kaum wahrnehmbar. Aber doch so schnell, dass unsere Anpassungsfähigkeit womöglich nicht ausreichen wird, um geeignete Lösungen für unser aller Überleben schnell genug zu entwickeln.

Werfen wir einen Blick auf die großen Hoffnungen des Menschen:

Lösungen kann nur der Staat organisieren

Bei uns sind jegliche politische Entscheidungen abhängig von Mehrheitsverhältnissen. Das nennt sich Demokratie. Wir leben in einem Rechtsstaat, dessen Fundament die Menschenrechte bilden. Wie soll es je gelingen, alle die oben genannten, sich teilweise stark widersprechenden Haltungen innerhalb einer Gesellschaft unter einen Hut zu bringen? Selbst wenn dieses Wunder bei uns gelänge, wäre mit einem einzelnen Staat doch gar nichts gewonnen. Es müssten ja alle Staaten der Erde am selben Strang ziehen. Oder wenigstens die meisten. Wir sind weit davon entfernt. Viel zu weit. Alle großen Klimakonferenzen, selbst das Pariser Klimaschutzabkommen waren bisher nicht mehr als fromme Lippenbekenntnisse, denen kaum Handeln folgte.

Der intelligente Mensch und seine technischen Lösungen

Das Drama nahm eigentlich seinen Lauf mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Ackerbau und Viehzucht sicherten nicht nur die Existenz, sondern verschafften die Freiheit, sich fortan auch anderen Dingen zu widmen als dem nackten Überleben. Die Werkzeuge und Waffen wurden mit der Zeit immer raffinierter und die Arbeitsteilung zwischen den Menschen immer differenzierter. Gleichzeitig wurde die Menschheit größer und größer – dank gesicherter Ernährung und fortschrittlicher Hygiene und Medizin. Die heutige Zivilisation ist hochgradig komplex. Die Entfremdung aber des Menschen von seiner ursprünglichen Natur wächst mit jeder neuen Erfindung. Heute ist es bereits denkbar, dass ein Mensch fast sein ganzes Leben in virtuellen Welten verbringt und er diese nur noch zur Befriedigung basaler Grundbedürfnisse kurzzeitig verlässt. Die Natur dagegen ist für den Menschen nur noch eine Ressource, die er nach Belieben ausbeutet. Dass er Teil eines großen Systems ist, gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Wie soll es also technisch weitergehen? Wird es innerhalb der nächsten Jahre bahnbrechende Erfindungen geben, die ein Fortbestehen der Umwelt sichern, von der unser Überleben so sehr abhängt? Ich glaube nicht daran. Im Gegenteil. Auf die Technik zu setzen, das ist für mich wie den Teufel mit dem Beelzebub austreiben wollen. Kleines Beispiel: Kernkraft. In Jahrzehnten ist es nicht gelungen, trotz Milliarden-Investititionen und durch Einsatz tausender, hochintelligenter Ingenieure, die Kernkraft so zu bändigen, dass sie kein Betriebsrisiko mehr darstellt und auch kein Müllproblem mit sich bringt. Ein Atom ist unvorstellbar klein. Wie soll es da in den wenigen uns verbleibenden Jahren gelingen, Erfindungen auf den Weg zu bringen, die Probleme gigantischen Ausmaßes lösen? Wem dieser Vergleich zu polemisch ist: Wer eine Straße baut, erntet Verkehr. Wer zur Entlastung mehr und größere Straßen baut, erntet noch mehr Verkehr. Die Technik des Menschen drängte bisher fast immer die Natur zurück. Um es mit Albert Einstein zu sagen: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ und: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Beten bzw. Meditieren

Allen religiösen und spirituellen Eiferern seien die Fragen gestellt: „Wer ist es, wenn nicht ihr selbst, durch die ein wie auch immer geartetes, liebendes Universum handelt? Glaubt ihr allen Ernstes, durch Beten und/oder Meditieren allein würde sich irgendetwas ändern in dieser Welt?“ Es mag sein, dass der Mensch durch spirituelle Übungen zur Besinnung kommen kann. Daraus muss aber eigenes Handeln folgen, sonst ist alles Üben umsonst.

Was folgt aus all dem für mich persönlich?

Ich könnte laut losheulen, wenn es denn etwas bringen würde. Ich gehe jedoch unbeirrt meinen Weg des pragmatischen Idealisten (siehe oben). Ich glaube noch immer an den Satz: „Viele kleine Menschen in kleinen Orten, die kleine Dinge tun, können die Welt verändern.“ Und: „Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi)

Was meine Mitmenschen betrifft, so kann ich heute ganz entspannt sein. Ich weiß inzwischen, dass jeder und jede in seiner/ihrer eigenen Haut steckt, aus der man nicht einfach so heraus kann. Es gibt keinen Grund irgendjemand einen Vorwurf zu machen für sein vergangenes und gegenwärtiges Handeln oder Nichthandeln. Moralisieren und Verurteilen hilft uns nicht weiter4. Im Gegenteil vertieft es die Gräben zwischen den Menschen. Trotzdem werden sie wahrscheinlich keine Lösung für ihre Probleme finden. Weil sie sich untereinander nicht einig sind, vor allem nicht in solch großen, existenziellen Fragen. Das ist bereits in ihren Genen so angelegt.

Ist das alles ein Grund zu verzweifeln?

Davon bin ich weit entfernt. Mein Pessimismus bezieht sich auf die Zukunft der Menschheit. Auch wenn die unausweichliche Katastrophe langsam in greifbare Nähe rückt, geschehen die Veränderungen schleichend. Es ist ein Tod auf Raten und unsere Generation hat das Privileg dabei zuschauen zu dürfen. Das ist nicht zynisch gemeint, sondern Ausdruck meiner Demut gegenüber dem Wunder der Schöpfung. Das große Werden und Vergehen hat schließlich bereits Millionen Arten vor uns (und in letzter Zeit verstärkt durch uns) das Leben gekostet.

Homo sapiens ist ein faszinierendes wie mutiges Projekt der Natur, von dem man heute bereits sagen kann, dass es wohl scheitern wird. Aber das ist okay so. Denn davon geht die Welt nicht unter.

Fußnoten

1 Vgl. Wikipedia: Schimpansenkrieg von Gombe und Buchrezension „Darwinisch denken“

2 Vgl. Wikipedia: Earth Overshoot Day

3 Vgl. Wikipedia: Kippelemente im Erdklimasystem

4 Vgl. Beitrag auf deutschlandfunkkultur.de: „Mit Humanismus gegen moralischen Starrsinn“